Kebijakan Soeharto dalam Tiga Program Nasional: Swasembada Beras, Keluarga Berencana, dan Wajib Belajar

Swasembada Beras: Mencapai Ketahanan Pangan Nasional

Salah satu program utama yang diluncurkan oleh Soeharto adalah program swasembada beras, yang bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi dan konsumsi beras dalam negeri. Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga ketersediaan dan harga beras sangat berpengaruh bagi kesejahteraan dan stabilitas sosial. Sebelum program ini dicanangkan, Indonesia mengalami krisis pangan akibat rendahnya produktivitas pertanian, tingginya pertumbuhan penduduk, dan bergantungnya impor beras dari luar negeri.

Untuk mencapai tujuan swasembada beras, Soeharto menerapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain:

- Intensifikasi pertanian dengan penggunaan varietas unggul, pupuk, irigasi, dan pestisida. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen per hektar lahan sawah dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern. Salah satu contoh varietas unggul yang digunakan adalah IR-8, yang dikenal sebagai “padi ajaib” karena mampu menghasilkan tiga kali lipat dari varietas lokal.

- Ekstensifikasi pertanian dengan membuka lahan baru untuk sawah, terutama di luar Jawa. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah luas lahan sawah yang tersedia dengan memanfaatkan potensi daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Salah satu contoh proyek ekstensifikasi pertanian adalah transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah kosong atau jarang penduduk.

- Diversifikasi pertanian dengan mengembangkan tanaman pangan lain selain pangan, seperti jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras sebagai sumber karbohidrat utama dengan memperkenalkan alternatif makanan pokok lainnya. Salah satu contoh upaya diversifikasi pertanian adalah kampanye “Empat Sehat Lima Sempurna”, yang mengajak masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam makanan bergizi.

- Rehabilitasi pertanian dengan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pertanian yang rusak atau kurang memadai. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi pertanian dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satu contoh kegiatan rehabilitasi pertanian adalah pembangunan jaringan irigasi tersier, yaitu saluran air yang menghubungkan irigasi sekunder dengan petak-petak sawah.

- Subsidi harga beras bagi petani dan konsumen, serta pembentukan Bulog sebagai lembaga yang mengatur pasokan dan distribusi beras nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat produsen dan konsumen dengan mengintervensi mekanisme pasar. Bulog berperan sebagai penyangga (buffer stock) yang membeli beras dari petani dengan harga tinggi dan menjualnya ke konsumen dengan harga rendah.

Program swasembada beras berhasil membuat Indonesia mencapai ketahanan pangan nasional pada tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Pada tahun tersebut, produksi beras Indonesia mencapai 37,1 juta ton, sedangkan konsumsi beras hanya sebesar 29,9 juta ton. Hal ini berarti bahwa Indonesia memiliki surplus beras sebesar 7,2 juta ton, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beras selama tujuh bulan.

Namun, program swasembada beras juga menuai kritik karena dianggap merugikan petani kecil, merusak lingkungan, dan mengabaikan aspek kesejahteraan dan kualitas pangan. Beberapa masalah yang muncul akibat program ini adalah:

- Ketimpangan sosial antara petani besar dan petani kecil. Petani besar yang memiliki lahan luas dan modal cukup dapat memanfaatkan teknologi pertanian modern dan mendapatkan subsidi harga beras dari pemerintah. Sementara itu, petani kecil yang memiliki lahan sempit dan modal terbatas tidak dapat bersaing dengan petani besar dan tergantung pada rentenir atau tengkulak. Akibatnya, petani kecil mengalami kemiskinan dan ketertinggalan.

- Kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Penggunaan pupuk dan pestisida dapat meningkatkan hasil panen secara jangka pendek, tetapi dapat menurunkan kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem secara jangka panjang. Akibatnya, lahan sawah menjadi kurang produktif dan rentan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, pupuk dan pestisida juga dapat mencemari air tanah dan sungai, yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan hewan.

- Kurangnya perhatian terhadap aspek kesejahteraan dan kualitas pangan. Program swasembada beras lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas pangan. Hal ini terlihat dari indikator keberhasilan program yang hanya mengukur jumlah produksi dan konsumsi beras, tanpa memperhatikan nilai gizi dan cita rasa beras. Selain itu, program ini juga tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat yang beragam dalam preferensi makanannya. Akibatnya, program ini dapat menimbulkan masalah gizi buruk, penurunan mutu beras, dan hilangnya keragaman pangan lokal.

Keluarga Berencana: Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

Program lain yang digalakkan oleh Soeharto adalah program keluarga berencana, yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan mendorong penggunaan kontrasepsi dan menekankan pentingnya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah satu tantangan pembangunan Indonesia, karena dapat menimbulkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan keluarga berencana, Soeharto menerapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain:

- Membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program keluarga berencana nasional. BKKBN dibentuk pada tahun 1970 dengan tugas untuk merumuskan kebijakan, menyusun rencana, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta mengawasi dan mengevaluasi program keluarga berencana di seluruh Indonesia.

- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat dan cara-cara keluarga berencana melalui media massa, tokoh masyarakat, dan agen lapangan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana dengan memberikan informasi dan motivasi yang tepat. Media massa yang digunakan antara lain adalah radio, televisi, surat kabar, majalah, poster, spanduk, dan film. Tokoh masyarakat yang dimanfaatkan antara lain adalah pemimpin agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda. Agen lapangan yang ditugaskan antara lain adalah kader KB, bidan desa, dokter keluarga, dan petugas puskesmas.

- Memberikan insentif dan fasilitas bagi peserta keluarga berencana, seperti bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan gratis. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dorongan dan penghargaan bagi masyarakat yang mau mengikuti program keluarga berencana dengan memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Bantuan modal usaha diberikan kepada peserta KB yang ingin membuka atau mengembangkan usaha kecil atau menengah. Beasiswa pendidikan diberikan kepada anak-anak peserta KB yang berprestasi di sekolah. Pelayanan kesehatan gratis diberikan kepada peserta KB yang membutuhkan perawatan medis atau konsultasi kesehatan reproduksi.

- Mengatur kebijakan hukum dan administrasi yang mendukung program keluarga berencana, seperti menaikkan batas usia perkawinan, mewajibkan surat keterangan KB untuk mengurus dokumen kependudukan, dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan administratif bagi program keluarga berencana dengan mengatur norma-norma yang berkaitan dengan perkawinan dan kependudukan. Batas usia perkawinan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan dan dari 19 tahun menjadi 21 tahun bagi laki-laki. Surat keterangan KB diwajibkan bagi pasangan yang ingin mengurus akta nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, atau kartu tanda penduduk. Sanksi bagi pelanggar antara lain adalah denda, penurunan pangkat, atau pemecatan bagi pegawai negeri sipil.

Program keluarga berencana berhasil menurunkan angka fertilitas dari 5,6 anak per wanita pada tahun 1971 menjadi 2,6 anak per wanita pada tahun 1997. Hal ini menunjukkan bahwa program ini berhasil mengubah perilaku reproduksi masyarakat Indonesia dari pola keluarga besar menjadi keluarga kecil. Program ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta peningkatan pendapatan per kapita.

Namun, program keluarga berencana juga menuai kritik karena dianggap melanggar hak asasi manusia, mengabaikan hak reproduksi perempuan, dan menimbulkan dampak sosial dan budaya negatif. Beberapa masalah yang muncul akibat program ini adalah:

- Pelanggaran hak asasi manusia akibat adanya paksaan atau tekanan dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Beberapa kasus yang terjadi antara lain adalah sterilisasi massal tanpa persetujuan, penggunaan kontrasepsi tanpa penjelasan efek samping, penghentian bantuan sosial bagi peserta KB yang melanggar ketentuan, dan diskriminasi terhadap anak-anak di luar nikah atau anak keempat.

- Mengabaikan hak reproduksi perempuan akibat adanya dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga berencana. Perempuan seringkali tidak memiliki suara atau pilihan dalam menentukan jumlah dan jarak anak, jenis kontrasepsi yang digunakan, atau waktu berhubungan seksual dengan suami. Perempuan juga seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakpuasan suami terhadap program keluarga berencana.

- Menimbulkan dampak sosial dan budaya negatif akibat adanya perubahan nilai dan norma masyarakat terkait dengan perkawinan dan kependudukan. Beberapa dampak yang terjadi antara lain adalah penurunan angka perkawinan, peningkatan angka perceraian, penyebaran penyakit menular seksual, hilangnya solidaritas keluarga besar, dan munculnya fenomena “generasi emas”, yaitu generasi yang tidak memiliki saudara kandung atau sepupu.

Wajib Belajar: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

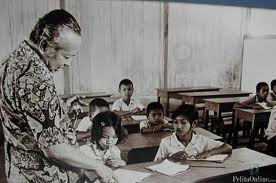

Program ketiga yang dijalankan oleh Soeharto adalah program wajib belajar, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mewajibkan setiap anak usia 7-15 tahun mengikuti pendidikan formal selama sembilan tahun. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan manusia, karena dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk hidup bermartabat dan berkontribusi bagi masyarakat. Sebelum program ini dicanangkan, Indonesia mengalami masalah rendahnya angka partisipasi, tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya mutu pendidikan.

Untuk mencapai tujuan wajib belajar, Soeharto menerapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain:

- Membangun sekolah-sekolah baru di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang, serta menyediakan guru-guru yang berkualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah jumlah dan menyebarluaskan jangkauan sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama yang dapat diakses oleh anak-anak usia wajib belajar. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Salah satu contoh proyek pembangunan sekolah adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang membangun sekolah-sekolah baru di desa-desa miskin atau terisolir.

- Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa-siswa miskin atau kurang mampu, seperti beasiswa, bantuan operasional sekolah (BOS), dan bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa-siswa yang tidak mampu membayar uang sekolah, uang buku, uang seragam, atau uang transportasi. Bantuan biaya pendidikan ini dapat berupa pemberian uang tunai secara langsung kepada siswa atau orang tua siswa, atau pemberian dana operasional kepada sekolah untuk menutupi biaya operasional sekolah.

- Menyusun kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan aspirasi masyarakat, serta mengembangkan sistem evaluasi yang objektif dan akuntabel. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas isi dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah dengan menyediakan materi pelajaran yang relevan, bermutu, dan berorientasi pada kompetensi dasar. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dengan menyediakan alat ukur yang valid, reliabel, dan transparan. Salah satu contoh penyusunan kurikulum adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang mengacu pada standar kompetensi lulusan nasional.

- Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, seperti melalui komite sekolah, yayasan pendidikan, atau organisasi kemasyarakatan . Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah. Partisipasi masyarakat dapat berupa pemberian saran, masukan, atau kritik terhadap kebijakan dan program pendidikan, pemberian sumbangan dana atau fasilitas bagi sekolah, atau pemberian bantuan tenaga atau keahlian bagi sekolah.

Program wajib belajar berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dari 79% pada tahun 1978 menjadi 95% pada tahun 1997 untuk jenjang SD, dan dari 36% menjadi 57% untuk jenjang SMP. Hal ini menunjukkan bahwa program ini berhasil memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak usia wajib belajar. Program ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan angka buta huruf, serta peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Namun, program wajib belajar juga menuai kritik karena dianggap tidak merata, tidak relevan, dan tidak demokratis. Beberapa masalah yang muncul akibat program ini adalah:

- Ketidakmerataan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara pulau Jawa dan luar Jawa, dan antara kelompok sosial ekonomi atas dan bawah. Meskipun jumlah dan jangkauan sekolah telah meningkat, masih banyak daerah atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur, sarana, prasarana, atau tenaga pendidik yang memadai, jauhnya jarak sekolah dari tempat tinggal siswa, atau mahalnya biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.

- Kurangnya relevansi antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, kepentingan nasional, atau nilai-nilai lokal. Meskipun kurikulum pendidikan telah disusun berdasarkan standar kompetensi nasional, masih banyak lulusan sekolah yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya kualitas materi pelajaran, metode pembelajaran, atau media pembelajaran yang digunakan di sekolah, kurangnya keterkaitan antara teori dan praktik, atau kurangnya bimbingan karir bagi siswa. Selain itu, kurikulum pendidikan juga seringkali tidak mencerminkan kepentingan nasional atau nilai-nilai lokal yang beragam. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti dominasi pengaruh asing atau ideologi tertentu dalam penyusunan kurikulum, kurangnya keterwakilan atau keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kurikulum, atau kurangnya kepekaan terhadap keberagaman budaya, agama, atau etnis di Indonesia.

- Kurangnya demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun partisipasi masyarakat telah ditingkatkan, masih banyak aspek-aspek yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kuatnya sentralisasi kebijakan dan anggaran pendidikan di tangan pemerintah pusat, lemahnya otonomi daerah dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, atau minimnya ruang bagi partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi pendidikan.

Kesimpulan

Komentar

Posting Komentar